Il est parfois compliqué de s’y retrouver dans le labyrinthe des œuvres consacrées à la cour d’Arthur et ses nobles chevaliers. Si on a lancé Rex Quondam Rexque Futurus en 2017 c’est d’ailleurs précisément pour se pousser mutuellement à lire tout ça, et commencer à le démêler. Les éditions et traductions qu’on mentionne dans l’émission contiennent bien sûr des introductions, des résumés, etc., et certains épisodes ont un document annexe assez fourni, mais voici déjà quelques ressources qu’on peut vous conseiller pour mieux naviguer tout ça.

Chronologies et tableaux :

- Frise chronologique de la légende arthurienne (JPG, 4.29mo), voir ici pour commenter.

- Tableau des oeuvres qui composent les différents cycles du Graal (en cours)

- Tableau des Continuations du Conte du Graal (en cours)

- Tableau de romances, oeuvres isolées non-cycliques (en cours)

Quelques sites web utiles :

- Arlima : Archives de littérature médiévales. Pages consacrées aux œuvres qui listent leurs manuscrits, leurs éditions et les articles qui parlent de ces œuvres (parfois avec des liens quand ils sont disponibles en ligne).

- Le Camelot Project de l’université de Rochester : nombreuses pages sur divers sujets et thèmes arthuriens, en anglais, dont une page répértoriant des images par auteur, aussi quelques éditions de texte en anglais.

- Esmeond https://esmeond.wixsite.com/resumestableronde contient de nombreux courts résumés de diverses œuvres arthuriennes ou para-arthuriennes.

- Nightbringer : catalogue en ligne de personnages arthuriens, relativement bien fourni. (anglais)

Ouvrages généraux sur la légende arthurienne :

Martin Aurell, La légende du Roi Arthur, Perrin, 2007, 595 p. (édition revue en 2018)

Malgré son titre qui ne l’indique pas forcément, c’est probablement le livre français le plus complet à fournir une vue d’ensemble systématique sur la littérature arthurienne médiévale, surtout française.

Points forts :

- Est en français (comme vous le verrez plus bas c’est rare)

- Aurell donne des résumés de tous les romans de Chrétien de Troyes, toutes les parties du Lancelot-Graal ou toutes les continuations du Perceval. Ses résumés parviennent à un bon équilibre, qui synthétisent très bien le déroulement de ces romans sans se limiter à l’intrigue générale mais sans non plus raconter tout ce qui se passe dedans.

- Essaie d’analyser le rapport entre la production des oeuvres arthuriennes et la propagande royale, par exemple des Plantagênets. (en pointant quand ça ne marche pas vraiment)

- Aborde un peu aussi les histoires non-littéraires concernant Arthur : mention dans des discours religieux, légendes locales, possibles représentations graphiques sur des cathédrales, etc.

À savoir :

- Par contraste avec les oeuvres de Chrétien, ses continuateurs, le Lancelot-Graal, etc. très peu de focalisation sur les romans isolés, tels que la Mule sans frein, la Vengeance Raguidel, etc. logique de par leur importance en nombre de manuscrits.

- Peu de discussion des oeuvres qui ne sont pas en français. (Tout de même à noter des résumés de Parzival, du Lanzelet et de Diu Crone)

- Couvre un peu le cycle Post-Vulgate, mais pas au-delà, donc exit le Tristan en Prose, Guiron le Courtois, etc. (c’est vrai que c’est long) mais on n’arrive du coup pas jusqu’au Morte Darthur de Malory comme ce serait d’usage dans les manuels anglais.

À savoir :

Elizabeth Archibald, Ad Putter (éds.), The Cambridge Companion to the Arthurian Legend (2009).

Ressource introductive, une première section sur l’évolution de la légende, chronologiquement, séparée par siècle. Puis une seconde section plus thématique. (moins consulté)

Points forts :

- Deux moitiés complémentaires : un aperçu chronologique par siècle puis des chapitres par thème (idéaux et éthiques arthuriennes, l’amour, la religion et la magie, géographie mythique, etc.)

À savoir :

- Si vous vous intéressez principalement aux récits, il n’abordera que très rarement tout le contenu d’un roman en particulier, restant très thématique.

Helen Fulton (dir.), A Companion to Arthurian Literature (2009)

Le commentaire pourrait être presque identique à l’ouvrage de Lupack, si ce n’est qu’il s’agit d’un ouvrage collectif et qu’il favorise peut-être plus encore les œuvres anglaises.

Alan Lupack, The Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend (2007)

Bonne ressource introductive. (512 pages.)

Points forts :

- Chapitres thématiques : Premières traces d’Arthur et chroniques historiques, la tradition des romans, Malory et son influence, le Saint Graal, Gauvain, Merlin, Tristan et Iseut, qui trace l’origine des thèmes et personnages et les suit jusqu’à leurs incarnations dans la littérature et le cinéma récent.

- Va jusqu’à l’époque contemporaine, aborde le cinéma, les œuvres du XXème siècle, etc.

- Index des personnages, lieux etc.

À savoir :

- C’est en anglais et pour un lecteur français ça peut sembler négliger un peu les œuvres françaises — encore plus pour les œuvres récentes.

- Quelques imprécisions ou erreurs (nul n’est parfait)

- De par le large corpus, la plupart des œuvres ne sont abordées que très superficiellement, parfois en passant. (approche Greatest Hits)

- Malory reste bien sûr la référence ultime pour les anglais, mais c’est étrange d’avoir un chapitre sur Malory AVANT les chapitres sur le Graal ou Tristan et Iseut, par exemple – même si c’est un détail.

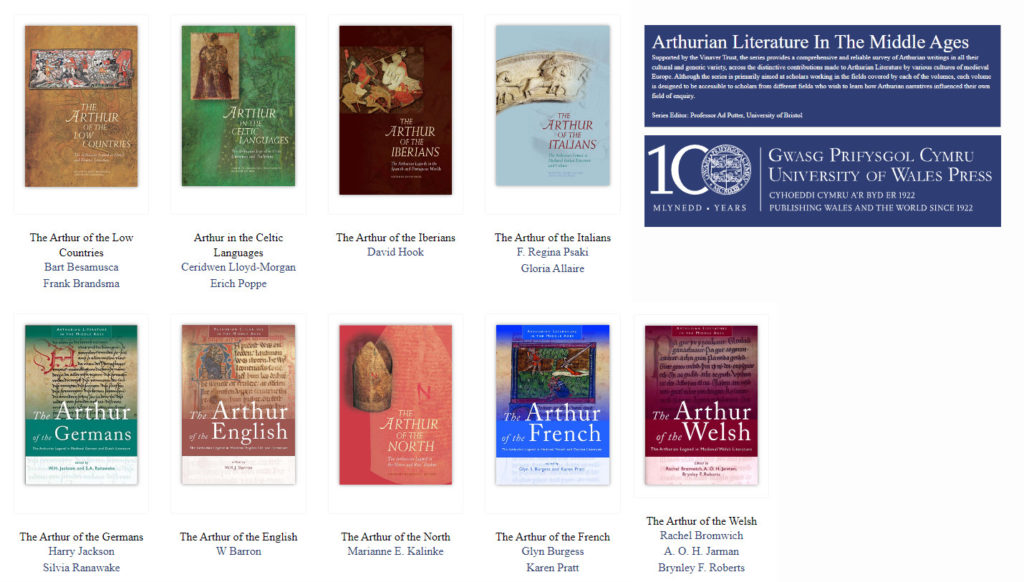

« Arthur of the [x] », La série Arthurian Literature in the Middle Ages

Une excellente série de livres de l’université du Pays de Galles, qui démarre avec leur The Arthur of the Welsh (1991). Il s’agit de recueils articles de pointe, écrits par les spécialistes du sujets, sur une zone linguistique/géographique de la littérature arthurienne : Arthur chez les Gallois, les Anglais, en Italie, dans le Nord (Scandinavie et Russie), en Espagne et au Portugal, chez les Français, chez les Allemands. Les deux derniers volumes reviennent sur leurs pas :

- « Pays celtiques », retour au Arthur of the Welsh en quelque sorte.

- L’Arthur des Allemands avait déjà un chapitre sur la littérature arthurienne des Pays-Bas, le dernier volume lui est pleinement consacré.

Points forts :

La plupart des livres introductifs se concentrent sur les œuvres « les plus importantes », ce qui veut souvent dire Geoffrey de Monmouth → Chrétien de Troyes → Lancelot-Graal → Tristan en Prose/Post-Vulgate à la rigueur, puis (si le livre est en anglais) on parlera plutôt des romans anglais. Par contraste, en consacrant un volume à chaque langue/zone, la série permet de vraiment de les mettre au premier plan.

À savoir :

…Mais du coup, le Arthur of the French, tout en restant utile, se justifie moins, puisqu’il donne à cette part énorme de la tradition la même place que des langues où on trouve beaucoup moins d’œuvres originales ou fondatrices.

Sur le « Arthur historique » : Guy Halsall, Worlds of Arthur (2013)

Puisque nous nous intéressons surtout à l’aspect littéraire des histoires autour, le mirage d’un roi Arthur « historique » qui soulève des enthousiasmes plus ou moins ésotériques ne nous passionne pas vraiment. Un article de Amy Kaufman rappelle à quel point les tentatives d’amateurs enthousiastes pour identifier Arthur à Gildas, Riothamus, Ambrosius, Owein, ou d’autres personnages historiques avaient saturé le serveur de discussion Arthurnet, question très vaine étant données les sources en jeux — on pourrait remarquer que l’industrie « documentaire & vulgarisation » entretient volontairement un air de mystère autour de tout cela.

Cependant, si la question des « Âges Sombres » de la Grande-Bretagne et leurs liens avec l’émergence de la matière de Bretagne vous intéresse Guy Halsall parvient à les explorer en vous convainquant que ces matériaux appellent des questions plus intéressantes que « Arthur a-t-il existé », puisqu’examinée avec sérieux on ne peut répondre que par la négative. Entre autres choses, Halsall examine les particularités de l’effondrement britannique, seul endroit où les langues des conquérants germaniques s’imposent, tout en établissant des liens à la situation des royaumes francs sur le continent et réévaluant la question de « l’invasion » des Anglo-Saxons. La confrontation des sources et de l’archéologie révèle par exemple des choses intéressantes sur la légende de Vortigern, héritée par la littérature arthurienne.

Index et répertoires utiles

- West, G. D.

- An Index of Proper Names in French Arthurian Verse Romances (1969)

- French Arthurian Prose Romances: An Index of Proper Names (1978) [archive.org]

- Christopher W. Bruce, Arthurian name dictionary (1999)

- E. H. Ruck, An Index of Themes and Motifs in Twelfth-Century French Arthurian Poetry (1992)

- Michel Pastoureau

- Armorial des chevaliers de la Table Ronde. Étude sur l’héraldique imaginaire à la fin du Moyen Âge (2006)

- Dictionnaire des principaux personnages de la littérature arthurienne de langue française, dans Les Chevaliers de la Table Ronde (2022) — ci-dessous.

Anciens ouvrages de référence

Parfois datés dans leurs théories, leurs références ou leurs priorités, ces ouvrages ont cependant l’avantage d’être plus facilement trouvables en ligne, et peuvent rester utiles.

Gaston Paris, Histoire littéraire de la France, t. XXX (1888)

En 1888, Gaston Paris consacre le tome XXX de l’Histoire littéraire de la France (disponible en ligne) à un examen et résumé d’un grand nombre de textes arthuriens, à commencer par la tradition fondatrice galfridienne avant d’enchaîner avec :

Les romans en vers sur Tristan, ceux de Chrétien de Troies (Érec, Cligès, Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, Yvain ou le Chevalier au lion, Perceval ou le Conte du Graal). Des romans épisodiques sur Gauvain (La vengeance Raguidel, Le chevalier à l’épée, La mule sans frein, Hunbaut, L’Âtre périlleux) ou des romans épisodiques en général : Méraugis de Portlesguez, Mériadeuc ou le Chevalier aux deux épées, Durmart le Gallois, Fergus ou le Chevalier au bel escum, Guinglain ou le Bel inconnu. On y rajoutera le chevalier au Papegau, le manteau mal taillé, Floriant et Florete ainsi que Claris et Laris.

Il ne se limite pas au français, décrivant des romans anglais (Gauvain et le Chevalier Vert, Arthur à Tarn Wadling, Le mariage de Gauvain, le fragment sur Arthur et le roi de Cornouaille) ou néérlandais (Gauvain et l’échiquier, Gauvain et Keu, Lancelot et le cerf au pied blanc, Torec, Morien) ou allemands (Daniel du val fleuri, Manuel et Amande, Lanzelet, Parzival, Saigremor, Titural, Wigamur).

Un panorama certainement daté mais qui couvre déjà une large portion du terrain.

James Douglas Bruce, The Evolution of Arthurian Romance from the Beginnings down to the Year 1300 (1923)

Comme son titre l’indique, il s’agit d’une présentation de l’évolution de la littérature arthurienne de ses origines à l’an 1300 par James Douglas Bruce. Pour un livre écrit par une seule personne il s’agit d’une synthèse impressionnante et complète, qui a en plus le mérite de la cohérence, mais on ne peut bien sûr pas être spécialiste de tout. S’arrêter en 1300 implique aussi de faire l’impasse sur diverses œuvres tardives. Évidemment, il reflète les consensus et analyses d’il y a un siècle donc peut se tromper. Autre avantage pour le lecteur moderne, les deux volumes, plusieurs fois réédités, sont disponibles en ligne : Volume I ; Volume II.

Roger S. Loomis (dir.), Arthurian Literature in the Middle Ages : A Collaborative History (1959, plusieurs rééditions)

Pour prendre le relais du livre de James Douglas Bruce, qui pour tous ses mérites restait l’œuvre d’un auteur solitaire, celui-ci, dirigé par Roger Sherman Loomis avait pour but de réunir des chapitres écrits par certains des spécialistes les plus éminents de la littérature arthurienne médiévale. Il a l’avantage d’aller jusqu’en 1500, et accorde donc plus d’importance aux œuvres anglaises.

Roger S. Loomis, The Development of Arthurian Romance (1963)

Loomis signe un autre livre introductif, seul, qui, plus encore que son histoire collaborative, se concentre vraiment sur les « grandes oeuvres » de la tradition : les origines — le Mabinogion — Chrétien de Troyes — le Parzival — Tristan et Iseut — le Lancelot-Graal — traditions autour de Joseph d’Arimathie — Merlin — romans anglais en vers — romans anglais allitératifs — Malory. Approche qui tend forcément à régner sur les livres introductifs qui ne veulent pas se perdre dans les méandres des petites œuvres, et qu’on retrouve donc aujourd’hui dans les guides de Cambridge et d’Oxford ci-dessus.

Recueils de textes traduits :

La Légende Arthurienne (1989)

Beaucoup de textes sont en fait abrégés. Pas forcément un mauvais choix pour tout faire tenir mais vous n’avez pas l’expérience entière du coup !

Contient :

- Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes

- Perlesvaus (abrégé)

- Un extrait du Merlin en prose (qui abrège l’histoire de Merlin auprès des rois précédant Arthur) suivi du Perceval en prose.

- Livre de Caradoc (= extrait de la Première Continuation du Conte du Graal)

- Romans en vers où souvent un chevalier rejoint Gauvain :

- Le chevalier à l’épée

- Hunbaut

- La demoiselle à la mule (La mule sans frein)

- L’âtre périlleux

- Gliglois

- Méraugis de Portlesguez

- Jaufré (roman occitan)

- Blandin de Cornouailles (pas vraiment arthurien)

- Merveilles de Rigomer

- Melyador

- Le Chevalier au Papegau

Les Chevaliers de la Table Ronde (2022)

Contient :

- Kulhwch et Olwen

- Passages arthuriens de l’Histoire des rois de Bretagne de Geoffroi de Monmouth

- Chrétien de Troyes :

- Yvain ou le Chevalier au Lion

- Perceval ou le Conte du Graal

- Le Roman du roi Yder

- Lancelot-Graal :

- La Quête du saint Graal

- La Mort du roi Arthur

Préface de Martin Aurell, Dictionnaire des principaux personnages de la littérature arthurienne de langue française par Michel Pastoureau – Le Roi Arthur, un personnage éminemment politique par Martin Aurell – Chronologie illustrée.

À acheter des recueils on se retrouve donc rapidement avec cinq éditions du Conte du Graal, classique édité par presque tout le monde. On peut aussi noter le recueil Récits d’amour et de chevalerie (2000) dans la collection Bouquins, qui contient le Roman de Silence et Durmart le Gallois mais en dehors de cela des romans de chevalerie qui ne sont pas arthuriens.

Sur différents sujets (à compléter) :

- Sur les thèmes féériques des romans arthuriens : Lucy Allen Paton, Studies in the Fairy Mythology of Arthurian Romance (1903)

- Sur les romans en vers « tardifs » (Escanor, Méliador etc.), en libre accès : Géraldine Toniutti, Les derniers vers du roman arthurien. Trajectoire d’un genre, anachronisme d’une forme (2021)

- Sur le roman arthurien tardif : coll. Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270-1530),

- Sur la matière arthurienne en dehors de la littérature arthurienne :

- Trachsler, Disjointures – Conjointures Etude sur l’interférence des matiéres narratives dans la littérature francaise du Moyen Age (2000) sur les croisements avec la matière de France, de Rome…

- Christine Ferlampin-Acher (dir.), Arthur après Arthur (2017) sur les allusions arthuriennes après la littérature arthurienne proprement dite.

Version 1.0 (février 2025). Page à compléter à l’avenir. Pour toutes suggestions : contact@sursus.ch